プリアンプとパワーアンプを一体化させた、プリメインアンプ。ピュアオーディオ初心者でも、比較的簡単に環境を構築でき、扱えるのが特徴です。

マランツは、プリメインアンプでは特に人気のあるメーカー。PM6007は、そのなかの廉価モデルとして位置づけられています。廉価モデルには音質がイマイチなものや機能が少ないものがありますが、マランツPM6007は廉価モデルでは比較的音質・機能ともに良好です。

本記事では、そんなマランツPM6007のスペック・外観、音質などについてレビューしていきます。

マランツPM6007のスペック

- 定格出力:45W/8Ω/60W/4Ω

- 対応インピーダンス:AorB:4〜16Ω、A+B:8〜16Ω

- バイワイヤリング接続時:4〜16Ω

- 再生周波数特性:10Hz〜70kHz

- 消費電力:155W

- アナログ入力:4系統

- デジタル入力:光デジタル入力×2、同軸デジタル入力×1

- アナログ出力:1系統

- スピーカー出力:2系統

- ヘッドホン出力対応

- リモコン有り

- Phono対応

- DC機能対応

- DAC機能:PCM:最大192kHz/24bit

- サイズ:幅440×高さ105×奥行き370mm

- 製品重量:7.8kg

廉価モデルのプリメインアンプとしては、定格出力が高めなのが特徴です。

出力というのは、アンプが取り出せるパワーのこと。定格と実用最大出力とがありますが、基本的には定格出力で動作します。設定された歪み率のなかで、連続的に同じパワーを取り出せるのが定格出力。

定格出力が高めになっているということは、それだけ大きなパワーを連続的に取り出せるということです。

5万円台の製品としては、パワーが大きいのがいいところ。

さらに、入出力も充実しています。アナログ入力が4系統、光デジタル入力が2つと、こちらも廉価モデルとしては豊富です。これだけ入出力が充実していれば、さまざまな環境で楽しめます。

そのうえ、DACの機能など現代で求められる機能が揃っているのが魅力的です。現代の音楽再生機器には、高性能なDACを標準で備えているものが多い傾向があります。DAC内蔵機器でハイレゾ音源を楽しみ、耳が肥えている方でも満足できるだろうスペックです。

マランツPM6007の外観レビュー

マランツPM6007の外観は、非常にシンプルです。

一昔前の少しおしゃれなCDプレイヤーのような外観で、違和感なくインテリアに馴染みます。フロントには各種ノブとボタン、インジケーターが搭載。

ノブとボタンには上部に各機能を示す文字が印字されており、わかりやすいです。印字の主張が強すぎず、しかしハッキリとしているのもよいところ。

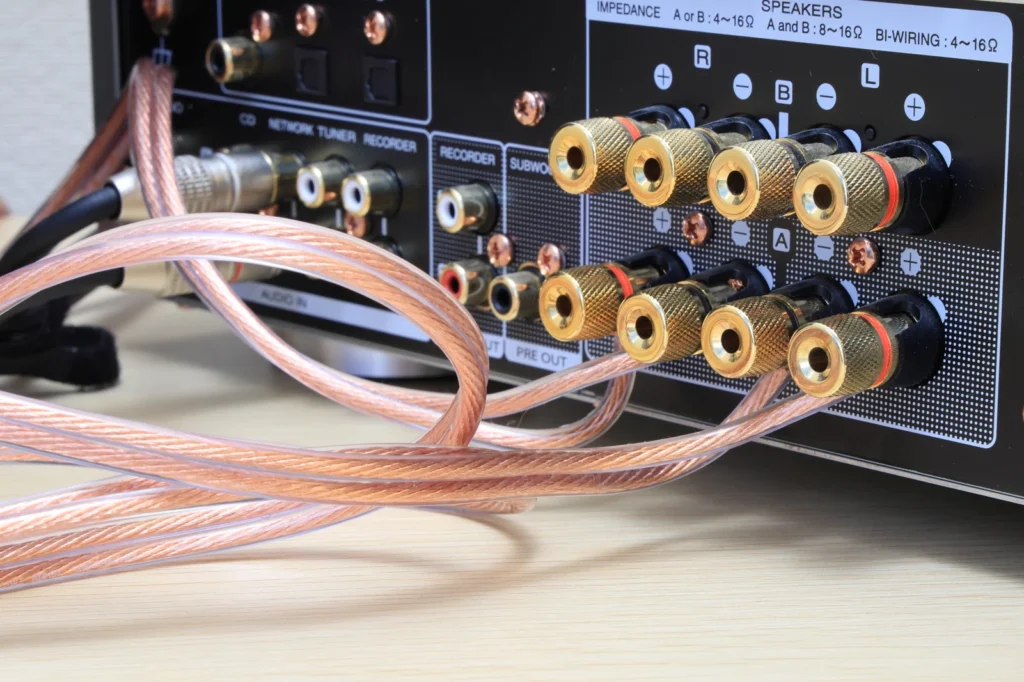

さらに、入出力端子類は背面にまとめられています。

種類ごとにブロックが分けられているので、どれがどの端子なのかが初心者でもわかりやすいです。

少なくとも、最初に説明書類を見ながらセッティングすれば、すぐに慣れるレベルだと言えます。

マランツPM6007の音質レビュー

ここまで、マランツPM6007のスペックと外観について紹介しました。今度は、マランツPM6007の音質についてレビューしていきます。各音域の音質と定位感、空間表現力の3つに分けてレビューしていくので、音質が気になる方はぜひご参考ください。

各音域の音質レビュー

マランツPM6007は、全音域にわたって比較的ニュートラルな音です。迫力重視というよりは、繊細で解像度が高い音といった印象があります。

PM6006からパワーアンプなどが大容量になったことにより、低域が前モデルよりもわずかに強くなっているのが特徴です。それでいて、厚かましさや強すぎて前に出てきすぎるということもありません。あくまでも、自然な音だと言える範囲内で強くなったという印象です。

心地よい低音を鳴らしてくれます。

さらに、中高音の伸びが特徴的です。しっかりとした伸びやかさがあり、中高音域がよく伸びる女性ボーカルなどとの相性が良好。クラシックなどでも、弦楽器や管楽器の音が綺麗に伸びるのがいいところです。

そして、高音域には若干のきらびやかさがあります。ニュートラルな音ではあるのですが、少しキラキラとした粒子感のある音が鳴るのが特徴です。

全体的に、ジャンルを選びにくい音になっています。

定位感をレビュー

定位というのは、音が聞こえてくる方向のことです。どの方向からどの音が聞こえるのか、ということ。たとえば右にギター、左二ベース、中央前面にボーカル、中央背後にドラムといった楽器の配置構成の再現度が高い場合に、定位感が良好だと言われます。

マランツPM6007は、定位感が良好です。

音の分離感もしっかりとあるので、どの楽器がどの方向から鳴っているのかがわかりやすくなっています。このおかげで、音に包みこまれているような臨場感が得られるのがいいところです。

DACの恩恵もあるのか、定位感と臨場感に関しては廉価モデルの域ではありません。ニュートラルな音質と相まって、生演奏を聞いているかのような感覚になります。

空間表現力をレビュー

マランツPM6007は、空間表現力が高いです。

繊細さがありながら、音の実在感がしっかりとあります。小編成の室内楽は繊細な綺麗さを感じながらも、すぐ目の前で演奏しているかのような音の響き方に感じるのが特徴です。室内楽特有の距離の近さのようなものや、空間の響きなどがしっかりと再現されています。

さらに、大編成の交響曲では眼前にステージが広がっているような空気感があるのが、いいところです。大ホールに音が響き渡り反響するような感じもあり、空間表現力の高さを感じます。

もちろん、空間表現力の高さはクラシック以外でも体感可能です。バンドミュージックでも、電子音楽などでも楽しめます。

空間表現力を重視する方に、特におすすめです。

マランツPM6007のメリットをレビュー

マランツPM6007の音質についてレビューしました。今度は、これまで語ってきた各音域の音質や空間表現力など以外のメリットについて、レビューしていきます。音質のほかにどんなよいところがあるのか知りたい方は、ぜひご参考ください。

レコード再生にも対応

マランツPM6007には、MM対応フォノイコライザーが搭載されています。

フォノイコライザーというのは、レコードに記録された音の出力レベルを上げる機能のことです。レコード再生では、必須になります。

レコード収録時は、低音を小さく高音を大きくするような感じで記録されるのが特徴です。この機能がなければ、レコードは音が小さいうえに細かい音が聞こえなくなってしまいます。

フォノイコライザーは、低音を大きくし高音を小さくすることで本来の音に復元しながら、音の出力レベルを上げるのが特徴です。

つまり、レコードの記録方法と逆を行うということ。

さらに、MMというのは「Moving Magnet」のことです。マグネットが針の動きで振動し、ポールピースに巻かれたコイルに出力電圧を発生させます。

ごく一般的なレコード再生の仕組みです。

マランツPM6007には、このMM対応フォノイコライザーが搭載されており、レコード再生に対応しています。レコードはピュアオーディオ界隈でも人気が高いものなので、廉価モデルで楽しめるのはいいところです。

一方で、Amazon Musicなども使えるのが本機の大きな魅力だと言えます。レコード、CD、サブスクなどなどさまざまな方法で好きな音楽が楽しめるので、環境を選ばずに利用可能です。

十分なパワーがある

スペックの項目でも触れましたが、マランツPM6007は廉価モデルとしてはパワーが大きい部類です。

しっかりとした定格出力があり、アンプから取り出せるパワーが大きいのが魅力的。廉価モデルでは、十分なパワーが出ずに、アンプの恩恵を感じにくいということがあります。アンプの役割である「増幅」という点において、本機は非常に優秀です。

さまざまな再生環境に対応するだけでなく、このような基本性能部分が優秀なのがマランツPM6007が多くの人から高い人気を得ている大きな理由だと言えます。

少なくとも一般的な家でのリスニングでパワー不足で悩むことはないはずです。

ノイズが発生しにくい工夫がある

マランツPM6007には、ノイズを発生しにくくする工夫があります。

たとえば、バイワイヤリング接続機能です。対応スピーカーと接続するための機能で、ツイーターとウーファーそれぞれに独立した接続端子があるのが特徴。

高音域を担当するツイーターと低中音域を担当するウーファーの端子を独立させることで、逆起電力というノイズを減らせます。

さらに、シールドボックス。

PM6007には、アナログ回路とデジタル回路が搭載されています。デジタル回路は、音声の入力があるとノイズが発生するものです。これはデジタル回路の弱点であり、デジタル回路であれば必ず発生してしまうもの。

そこで、マランツPM6007は、シールドボックスでデジタル回路を覆う構造を採用しています。これにより、発生したノイズを遮断。そのうえ、電源ラインに高周波ノイズを低減させるための部品を用いることにより、ノイズによる影響を徹底的に潰しています。

そのため、マランツPM6007は廉価モデルのなかではノイズが非常に少ないプリメインアンプです。

廉価モデルとしては良好な音質

音質レビューでも語りましたが、マランツPM6007は音質が非常に良好です。廉価モデルでありながら、マランツの特性だと言えるクリアでニュートラルなサウンドを楽しめます。淀み、歪みがないハッキリとした音です。

繊細さの表現、綺羅びやかな表現がありつつも全体的にはニュートラル。音像定位や空間表現力も良好で、5万円台とは思えない音が楽しめます。

そのうえ、さまざまな再生方法に対応しているのがいいところです。デジタル接続によって、サブスクの音楽を楽しむもよし、フォノ機能を使ってレコードを楽しむもよし。自分なりの楽しみ方で、音楽を最大限楽しめるプリメインアンプだと言えます。

音変が楽しい

マランツPM6007で音を聞く場合、DACやケーブル、スピーカーなどが別途必要になってきますが、それぞれをカスタマイズすることで、追加の音変を楽しむことが可能です。

例えばスピーカーとアンプをつなぐケーブルを変えるだけでも音は大きく変わります。

行き過ぎるとケーブル沼やスピーカー沼などの沼落ちリスクもありますが、小遣いの範囲でいろいろと音変を楽しめるのが大きなメリットだと考えています。 ピュアオーディオ入門としてもお勧めだと言えます。

正直ミニマムからはかけ離れた構成ですが、オーディオを楽しむという観点では、この無駄も楽しかったりもします。

マランツPM6007のデメリットをレビュー

マランツPM6007の音質やメリットについて、紹介してきました。価格を考えれば、メリットのほうが圧倒的に大きいです。とはいえ、デメリットだと感じる部分もあります。

そこで今度は、マランツPM6007のデメリットについてレビューしていくので、ぜひご参考ください。

USBやBluetoothなどには非対応

マランツPM6007は、Amazon Musicなどでも使えると解説しましたが、それには少し複雑な接続が必要になります。

本機には、USB端子とBluetooth機能がありません。そのうえ、ネットワーク機能も非搭載です。PCとUSBなどで直接接続できず、単体ではネットワークを使ったサブスク音源は再生できません。

そのため、サブスクサービスを楽しむには、PCと接続できるDACを仲介する必要があります。

わたくしの環境ではifiのZenDACをPCとマランツPM6007の間に入れてます。

全体でみると下のような構成です。

現代では、USBやBluetoothなどで気軽に構築できる音楽再生環境が人気です。そのうえ、ストリーミング再生が主流になっています。プリメインアンプでも、単体でのストリーミング再生に対応した機器があります。

これらの機能を付けると価格帯が上がります。本機の評価は全体的にコスパが高いというところに収束するところがあるので、価格帯が上がると評価が変わる可能性が高いです。

そう考えれば、低価格モデルとしては仕方がない部分があると言えます。

あわせてコスパ重視でPCから音を鳴らしたいのであれば、アクティブスピーカーを直接PC or モニターに接続すれば事足りますので、この点はデメリットです。

ラウドネス機能の廃止

PM6000シリーズには、以前はラウドネス機能が搭載されていました。

ラウドネスというのは、自動補正機能のことです。再生音が小さくなると、低音部が聞こえにくくなります。そこかさらに音を下げると、高音部が聞こえにくくなるものです。

そうして音のバランスが崩れるのですが、ラウドネス機能があれば、低音と高音をブーストできます。音量レベルに合わせてブーストしてくれるため、音を小さくしても各音域のバランスが崩れにくいのがいいところです。

PM6000シリーズで評価が高かった機能なので、これがPM6007で廃止になったのは大きなデメリットだと言えます。

環境によっては極々微細なノイズがある

PM6007は、基本的にはノイズの影響が非常に小さいプリメインアンプです。ノイズを低減するためのシールドなど、工夫が随所に見られます。そのうえ、ノイズに強いスピーカーにも対応しているため、自身の環境によってもさらにノイズを減らすことが可能です。

ただ、環境によっては、極々微細なノイズが乗ることがあります。

たとえばDAC同期時に、極々微細な「ププ、プ…」というようなノイズが乗ることがあるので、注意が必要です。

とはいえ、意識を研ぎ澄まさないと聞こえないレベル。音楽再生時には特に気になるノイズが無いので、廉価モデルとしてはそれほど大きなデメリットだとは言い難いです。

マランツPM6007レビューまとめ

本記事では、マランツPM6007の音質や機能などについてレビューしてきました。

全体的に、5万円台という価格を考えれば非常に良好です。音質に関しては、より高価なモデルにも肉薄するほどの良音だと言えます。定格出力が大きく、駆動力もあるため環境を選ばずよい音が鳴らせるのもいいところです。入出力端子の豊富さも、非常に優秀。

機能面に関してはより高価なモデルに劣る部分が一部あるものの、この価格帯では特別優秀なプリメインアンプだと言えます。

非常に高コスパなプリメインアンプで、オーディオを心ゆくまで楽しみましょう。