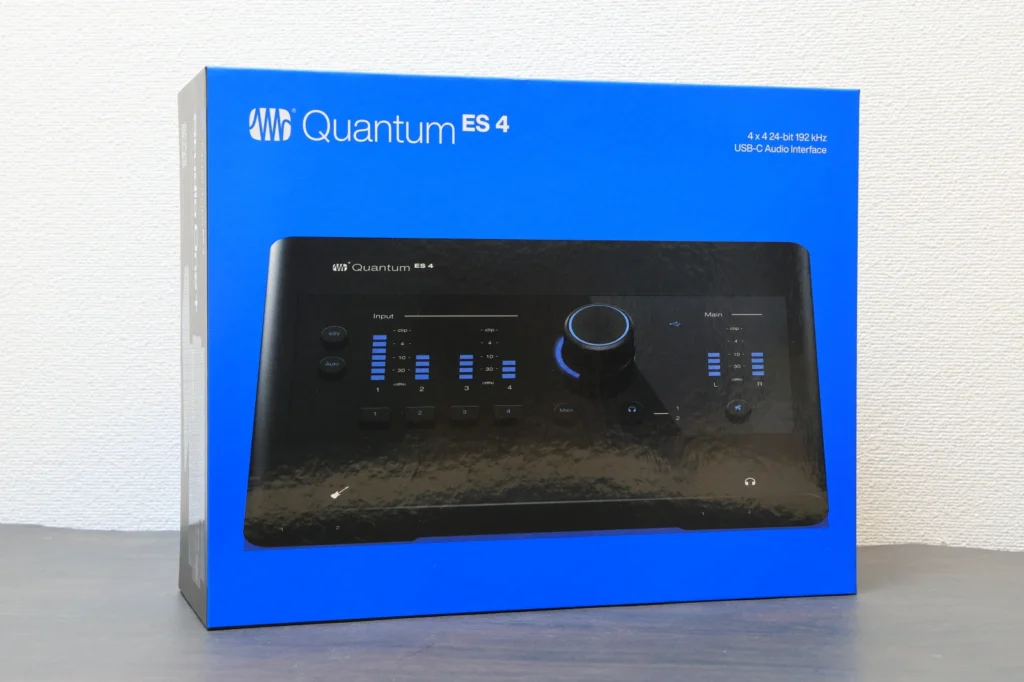

PreSonus Quantum ES 4は、PreSonusが手掛けるマイクプリアンプ。PreSonusのなかではハイエンドUSBオーディオインターフェイス、マイクプリアンプとして位置づけられています。

32bit/192kHzのハイレゾ録音に対応していたり、超低レイテンシーだったりという特徴がある本機。in/outの端子の数によって、ES2/ES4とラインナップされています。

本記事では、そんなPreSonus Quantum ES 4についてレビューしていくので、ぜひご参照ください。

PreSonus Quantum ES 4のスペック

- 接続:USB-C

- ヘッドホンジャック:2-1/4インチTRSメスステレオ

- ファンタム電源:+48VDC

- インストゥルメント入力ダイナミックレンジ:111dB

- インストゥルメント入力周波数応答:20Hz~20kHz,+/-0.2dB

- インストゥルメント入力ゲインレンジ:75dB

- インストゥルメント入力 最大レベル:+15dBu

- ライン入力ダイナミックレンジ:114dB

- ライン入力周波数応答:20Hz~20kHz,+/-0.1dB

- ライン入力ゲインレンジ:+/-10dB

- ライン入力インピーダンス:10KΩ

- ライン入力最大レベル:+15dBu

- ライン入力全高調波歪率:0.001%(1kHz Minimun Gain)

- マイク入力接続:XLRメス(コンボ),バランス

- マイクプリアンプダイナミックレンジ:113dB

- マイクプリアンプ等価入力雑音:-12dBu

- マイクプリアンプ周波数応答:20Hz~20kHz,+/-0.2dB

- マイクプリアンプ ゲインコントロールレンジ:75dB

- マイクプリアンプ 入力インピーダンス:1600Ω

- マイクプリアンプ最大入力レベル:+14dBu(バランス,最小ゲイン)

- マイクプリアンプ全高調波歪率:0.001%(1kHz,最小ゲイン)

- サイズ:奥行き158mm×高さ48.3mm×幅:213mm、重量:約820g

以上が、PreSonus Quantum ES 4のスペックです。

マイクプリアンプのゲインが75dBと大きく、オーディオインターフェイスを使ってもゲインが上げにくいダイナミックマイクを使うのに向いています。しっかりと音量を取ることができるので、配信や録音がしやすいです。

さらに、マイクプリアンプもライン入力も全高調波歪率が非常に低くなっています。

全高調波歪率というのは、電気信号がアンプなどを使って増幅される際、どれだけの割合の歪みが発生するかを表す指標のことです。この数値が小さいということは、歪みが少なく、より原音に忠実であるということになります。

また、付属品はUSB-C to USB-Cケーブルのみです。ケーブルの長さが1.5mと十分に長いので、どのような環境でも使いやすいのが良いところだと言えます。

PreSonus Quantum ES 4の良いところをレビュー

PreSonus Quantum ES 4のスペックについて、簡単に紹介してきました。オーディオインターフェイスやマイクプリアンプは、スペックだけではわからないことが多いです。使い勝手や音質、質感などスペックでは読み解けない魅力も本機にはたくさんあります。

そこで今度は、PreSonus Quantum ES 4の良いところについてレビューしていくので、ぜひご参照ください。

クラス最高レベルの超低レイテンシー

Quantum ES 4は、ラウンドトリップ・レイテンシーが非常に短いです。

レイテンシーというのは、オーディオ信号がインターフェイスに入力されてからPCで処理されて、再び出力されるまでにかかる時間のこと。これが短いということは、音声遅延が減るということです。

たとえばソフトウェアシンセサイザーをMIDIで演奏する際、実際に弾いてから音が聞こえるまでの遅延が体感できないほど短縮されます。まるでハードウェアのシンセサイザーを演奏しているような体験が得られるので、制作などが快適になるのが良いところです。

ソフトウェア音源を多用する方々や、ギターやベースをアンプシミュレーターを使って演奏したり録音したりする方にとっては、非常に大きなメリットだと言えます。

新開発されたMAX-HDマイクプリアンプの性能

Quantum ES 4には、新開発されたMAX-HDマイクプリアンプが搭載されています。

一般的には、ゲインを大きくすると不要なノイズも大きくなってしまうもの。たとえばサーッという背景音などは、どうしても出てしまうことがあります。

本機はこれが非常に少なく、そのうえ歪み率も低いため、クリアな音質で信号を増幅できるのが良いところです。音量を上げるとノイズが入るものの、上げなければいけない場面において役に立ちます。

たとえば音楽制作や配信だけでなく、ASMR配信やバイノーラル音声作品の録音など「クリアさと音量の安定性」の両立が大事な用途で便利です。

Studio One Pro 7の永続版が付属している

Quantum ES 4には、PreSonusが開発・販売しているStudio One Proの永続版が付属しています。

これはDAW(音楽制作ソフト)で、Proという名前の通り、プロの現場でも使えるような性能と仕様になっているのが特徴です。通常は、数万円で販売されています。

本機の値段の安さを考えれば、Studio One Proの永続版を購入したらマイクプリアンプとして使えるオーディオインターフェイスが付いてきたというような感覚です。

何も買い足すことなくすぐに本格的な音楽制作が始められる環境が整うので、これから音楽制作を始めたい方や、現在の環境をグレードアップしたい方には最適。コスパが非常に高く、初期投資を大幅に抑えられます。

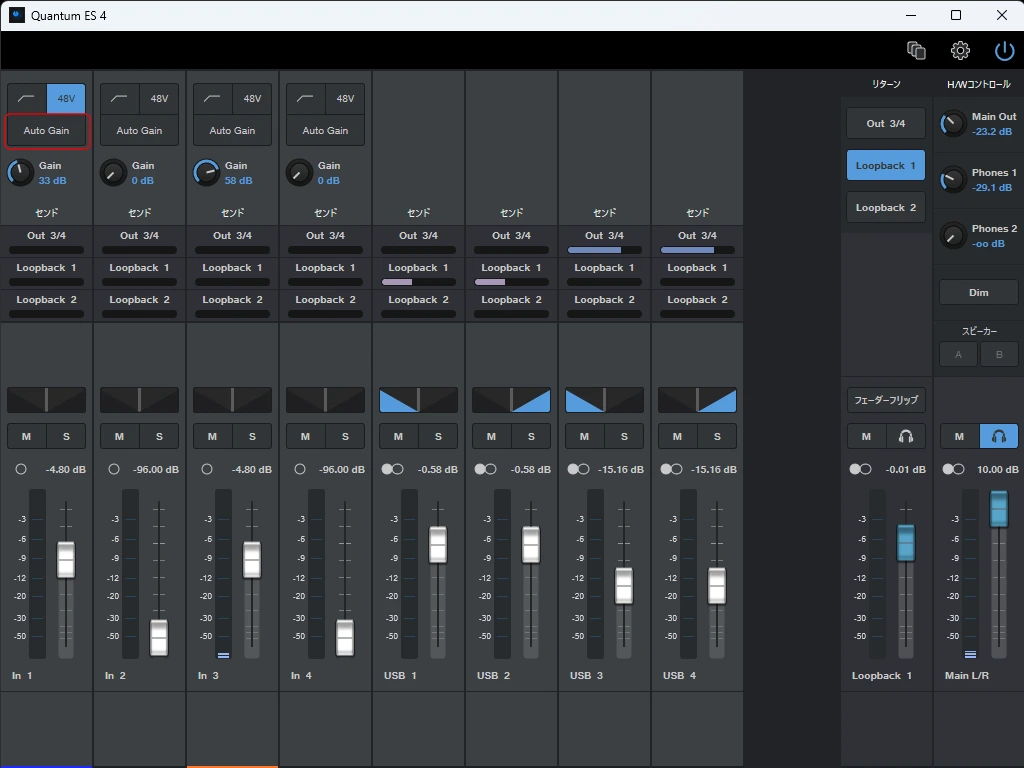

Studio Oneとのシームレスな統合

Studio One ProとQuantum ES 4は、どちらもPreSonusの製品です。当然、ソフトウェアとハードウェアの相性は抜群。

Studio Oneと君合わせることで、インターフェイスのハードウェア機能をDAWの画面上から直接コントロールできます。Studio Oneのミキサー画面やトラックのインスペクターから、Quantum ES 4のマイクプリアンプのゲイン調整、ファンタム電源のオンオフを直接操作できるので、楽です。

本体にいちいち手を伸ばすことなく、調整やオンオフができます。制作中の思考を阻害されることがなく、集中しやすいです。

フロントパネルの優れた操作性と視認性

Quantum ES 4は、フロントパネルが優れています。

オーディオインターフェイスは、機能を使う際に頻繁にアクセスしなければならないものです。ゲインの調整、ボリュームバランスの調整など、制作時や配信時によく使う機能がすべてフロントパネルに集約しています。

そのうえ、ノブや物理ボタンとして配置されているのが良いところです。直感的に、かつ慣れれば本体に視線を動くことすらなく、操作ができます。

Studio Oneによるソフトウェア操作も便利ですが、物理で操作したいという方も少なくありません。

ソフトウェアでもハードウェアでも、ストレスフリーに操作できるのが本機の大きなメリットです。

高出力なヘッドホンアンプの搭載

Quantum ES 4に内蔵されているヘッドホン出力は、インピーダンスがやや高めのヘッドホンも十分に駆動させられるパワーがあります。

60Ωの負荷に対し、150mW/chの出力を確保しているのが利点です。

これによって、Sony MDR-CD900STなどのプロ向けの高インピーダンスのヘッドホンを使った場合でも、歪みが少なくなります。そのうえ、解像度の高いクリアなモニターサウンドを十分な音量で楽しむことができるのが良いところです。

最大音量の不足の心配も、ありません。

高性能なモニターヘッドホンを使いたい方にとっては、大きな利点だと言えます。

高性能な単体DACとしての利用価値

Quantum ES 4は、高性能なDACとして使うこともできます。

DACというのは、デジタルの音声信号をアナログ信号に変換する機能および機器のことです。デジタル音源を人間が聴ける音に変換してくれるもので、これがなければデジタル音源を聴くことができません。

PCにも備わっていますが、あくまでも必要最低限の性能に留まっています。

そのため、音質にこだわる方はDACを単体で購入して使うのが一般的です。

本機は、背面のライン出力端子から、プリメインアンプやアクティブスピーカーに接続することで、PC上の音源を高音質で再生するハブとして機能します。

そのうえ、高水準のパーツを搭載。ダイナミックレンジが117dBと高いです。ダイナミックレンジが高くなるほど、音量の大小によるコントラストがより正確に表現されるようになります。

そのうえ歪み率が低く、ノイズがほとんどありません。原音に忠実に、音楽を楽しめるということです。

音楽制作の現場ではもちろん、PCを使って音楽を聴く体験をより良いものにしたいという用途でも、おすすめだと言えます。

4in/4outの充実した端子類

Quantum ES 4は、4in/4outと入出力端子が充実しています。

アナログ入力出力端子を4つずつ搭載しており、それらすべてを同時に接続して使えるということです。

入力が2つだけのインターフェイスもこの価格帯の製品群のなかにはありますが、それらと比べると用途が圧倒的に広くなります。

たとえば、ボーカルマイクにアコースティックギターの音を拾うためのマイク、エレキベースのライン入力に、キーボードのステレオライン入力といった複数の楽器を同時に録音可能です。音楽制作や収録の幅が、広くなります。

また、出力が4つあるというのも便利です。

たとえば、演奏者用にクリック音や特定の楽器だけを大きくしたモニターミックスをライン出力3/4から送って、エンジニアはメイン出力で是延滞のバランスを聴くというプロの現場に近い録音環境を再現できます。

ほかにも、複数人で対談・鼎談形式で収録したいポッドキャスター、オフコラボをすることのある配信者なども、入出力が多いことでそうした用途の快適性が高まるので、おすすめです。

オートゲインが便利

Quantum ES 4には、オートゲイン機能があります。これがとても便利です。

本体のAuto Gainボア案を押してから、マイクに向かって歌ったり楽器を演奏したりすると、デバイスが自動的に最適なゲインを設定してくれます。

配信でも録音でも、環境や使う機材や音源などが変わる度にゲインを調整する必要があるもの。場合によっては、収録する度にゲインを調整するということもあります。

そうした際、音割れや音量が小さすぎるということに気を使いすぎなくてもよくなるので、便利です。ゲイン設定は難しく、専門的な作業だと言えます。

知識や経験がなくても、常に適切な音量バランスで収録や配信ができるので、準備時間が短く済んで快適です。

ノイズのないクリアな音

Quantum ES 4の良いところとしてこれまで紹介してきた高性能なマイクプリアンプと、高品位なDACという2つの要素により、ノイズのないクリアな音になります。

これは、入力も出力も両方です。収録・配信するマイクや楽器の音も、再生されるPC音源の音もクリアになります。不要な背景ノイズなどが極めて少なく、原音に忠実で透明感のある高解像度な音になるのが良いところです。

録音では、演奏の繊細なニュアンスや息遣いまで正確に捉えられます。ASMRなどの収録、環境音収録などについても、同様です。声のニュアンスや息遣い、鳴らしたい音、録りたい音が正確に録れます。

マットな金属でかっこいい

ネットの画像だとプラスチックのように見えますが、Quantum ES 4のボディの素材は金属です。

そのうえ、表面をつや消しで仕上げています。公式サイトや通販サイトなどで見る画像よりも、実際に目にすると高級感があってかっこよく感じられるのが良いところです。

4in/4outのオーディオインターフェイス/マイクプリアンプとしては比較的安いものの、決して安い買い物ではないので、質感に高級感があるのは大きな魅力だと言えます。

なにより、高級感があり所有欲が満たされるデザインと質感の製品のほうが、モチベーションが上がりやすいのが良いところです。

さらに、物理的な衝撃などに対する耐久性も金属製のほうがプラスチック製より高いのも魅力的。見た目がかっこいいだけでなく、耐久性の高さなどの実用面でのメリットもあります。

比較的コンパクトかつ扱いやすい

Quantum ES 4は、比較的コンパクトかつ扱いやすいです。

4in/4outという入出力の豊富さに対して、比較的小さいサイズ。端子類を豊富にすればするほど、筐体のサイズは大きくなるものです。そのうえ本機は物理ボタンも多数搭載しています。

そのうえでサイズを抑えて、重量も抑えているのが良いところです。金属製で高性能なパーツをたくさん使っているのに、重量が800g台なのは驚異的。

限られたスペースしかないデスクの上でも邪魔になりにくく、持ち運びやすく、全体的に扱いやすいです。

持ち運びに関しては、金属製ボディによる高耐久も扱いやすさの理由になっています。

PreSonus Quantum ES 4の気になる点をレビュー

ここまで、PreSonus Quantum ES 4の良いところについてレビューしてきました。音質がよく入出力端子が豊富で、高級ソフトウェアも付属するなど、たくさんの魅力に溢れています。

ただ、人によっては気になる点があるのも事実。

そこで今度は、PreSonus Quantum ES 4の気になる点についてレビューしていくので、良し悪しの両方を知って購入を検討したい方は、ぜひご参照ください。

マイク入力用の物理ミュートボタンの不在

Quantum ES 4には、マイク用のミュートボタンがありません。

マイクのオンオフは、PC上のDAWソフトウェアや付属のコントロールソフトウェアUniversal Controlなどで、操作する必要があります。配信であれば、配信ソフトでももちろん可能です。

ただ、ライブ配信中やオンライン会議中に咳やくしゃみがしたくなった場合や、急な来客に対応する場合など、瞬時にミュートにしたい場面では不便。物理ボタンと比べると、手間が多く、咄嗟に対応できないことがあります。

マイク側にミュートボタンがあれば別ですが、ミュートボタンがない高性能マイクも多いので、Quantum ES 4側にミュートボタンがあったほうが便利です。

5ピンMIDI IN/OUT端子の非搭載

Quantum ES 4には、5ピンMIDI IN/OUT端子がありません。

昨今はUSB接続などが主流ですが、5ピンもまだまだ使われています。そうした旧式の機材を直接接続できないので、注意が必要です。

5ピンにしか対応していない機材をQuantum ES 4で使うには、USB-MIDIインターフェイスなどを別途購入する必要があります。

モニタリング用オンボードDSPエフェクトの非搭載

Quantum ES 4には、モニタリング用のオンボードDSPエフェクトがありません。

DSPを内蔵していれば、リアルタイムでエフェクト処理ができます。PCのCPUに負荷をかけず、レイテンシーを軽減した状態でリバーブやコンプレッサーなどのエフェクトがかけられるのが便利なところです。

モニタリング用のDSPがないので、エフェクトをかけて録るのではなく、自分に返ってくる音にだけエフェクトをかけるという使い方ができません。

USBバスパワー駆動の安定性について

Quantum ES 4は、USB-Cを使ったバスパワー接続に対応しています。

バスパワーというのは、USB-Cで給電しながら機器が使えるということです。給電と接続を1本のケーブルでできるのが、便利なところだと言えます。

ただ、使用状況によっては電力供給が安定せず、動作が不安定になることがあるので注意が必要です。

さらに、入出力ポートが埋まっている状態だと安定してバスパワー駆動ができないということがあります。

入出力ポートをすべて空けた状態からPCのポートに直接接続して、電源ボタンを押せば問題なく動作することが多いです。

ただ、接続が切れた後にそのままもう一度電源を入れると、動作しなくなるということがあります。またいちから全てを解除して、接続しなおさなければならないことがあるのが不便です。

ほかにも、環境によってはノイズが発生したり音切れが発生したりする可能性もあります。

ファンタム電源を使う場合は、電力消費が特に大きくなるので、不安定になりやすいです。

バスパワーで使いたいと考えている方は、注意しましょう。

PreSonus Quantum ES 4はこんな方におすすめ!

- 複数の楽器を扱った録音がしたい方

- ASMR配信や音声作品の収録などがしたい方

- コラボ配信や複数人でのポッドキャスト収録がしたい方

- 高性能なDACとして使うことを検討している方

- 音楽制作をこれから始めたい方

- Studio One Pro永続版に興味がある方

PreSonus Quantum ES 4は、以上のような方々におすすめです。

音声を使った作業をすることがある方全般に、おすすめできます。音楽制作はもちろん、それ以外の音声を使う作業にも最適。

一人でただ雑談をするだけなら持て余しますが、オフコラボをすることがある方、ASMR配信をすることがある方であれば4in/4outを持て余すことがないので、特におすすめです。

さらに、Studio One Proの永続版が付属するという大きなメリットもあります。

このソフトウェアは単体でも値段が高いので、これに興味がある方で新しいオーディオインターフェイスやマイクプリアンプがほしいと考えている方であれば、本機は非常にお得です。

まとめ

本記事では、PreSonus Quantum ES 4の良いところと気になる点について、レビューしてきました。

本機は、コスパが圧倒的に高いです。税込み4万9800円と安くはないものの、本機の持つ特徴や性能を考えれば比較的安いと言える価格帯。そのうえ、単体でも値段が張るソフトウェアの永続版まで付属します。

異次元のコスパです。

あわせてamazonなどで40,000以下で販売されるケースもあります。

音楽制作者、演奏者、配信者、宅録で音声作品を作る同人声優の方など、音声を使って作品を作ったり配信をしたりする方であれば、購入して損をする可能性は極めて低いと言えます。